石窟と古木が見守る

歴史の町 甘粛省 天水市

文・劉東平

甘粛省天水。天河の水が注ぎ込むところ。二千年以上前の伝説から、その名が付いた。シルクロードの中で重要な役割を担ってきた古い町で、かつては秦州といった。甘粛省の東南、秦嶺山脈の西に位置し、名所旧跡も多い。(編集部) |

|

麦積山の石窟

北京から夜行列車に乗り、翌日の午前10時頃に天水に着いた。すぐにバスに乗り換え、天水の東南約30キロの距離にある麦積山に向かう。市街地を抜けると、視界に黄金色の麦畑が広がってくる。その向こうには青い山の影。そんなのどかな風景を楽しみながらバスに揺られること約45分、私たちは麦積郷に到着した。

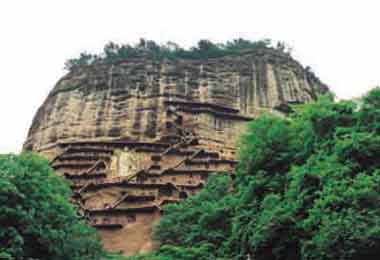

ここにそびえる海抜1700メートルあまりの孤峰は、その姿が麦わらを積み上げた様子に似ていることから麦積山と呼ばれている。この山の絶壁にうがたれているのが麦積山石窟で、敦煌・莫高窟、大同・雲崗石窟、洛陽・竜門石窟とともに中国四大石窟に数えられている。石窟芸術は一般に、石窟本体、塑像そして壁画で構成されるが、麦積山石窟は四大石窟の中でも特に塑像が充実していることで知られる。有名な彫像作家である劉開渠氏は、かつて「中国歴代の塑像芸術が集まる一大美術館だ」と、この石窟を誉め称えた。

麦積山石窟の築造は16国の後秦(384〜417)の時代に始まり、以後、南北朝、隋、唐、宋、元、明、清と、途絶えることなく続けられた。一千年あまりの間、幾たびもの地震や風雨による浸食を受けてきたものの、今も百94の洞窟に延べ千平方メートルの壁画、数十枚の碑刻、そして7800体以上もの塑像・石像が残っている。

麦積山風景区に足を踏み入れると、すぐに巨大な摩崖彫刻仏像が目に入ってくる。中央に座している仏は高さ15メートルもあり、ゆったりと泰然たる姿が印象的だ。その両脇に侍している菩薩は、いずれも穏やかな笑みを浮かべている。

摩崖大仏を拝んだ後、絶壁に掛けられた階段や桟道を進み、美しき仏像たちが待つ石窟へと向かった。ガラスによって隔てられた「千仏廊」に近づいてみると、等身大の仏像が約300体、整然と6列に並んでいた。その雄大さ、壮観さは、見る者を思わず厳粛な気持ちにさせる。まるで仏の国に迷い込んだかのような気分になるのだ。ここに並んでいるのは、いずれも北周の時代に彫られた石胎塑像。上の二列は唐や宋の時代に彩色の絵が加えられているのに対し、下の四列の仏像は本来の姿をとどめており、北周の仏像芸術の風格を存分に体現している。一見すると、どの仏像も似たり寄ったりの姿だが、よく見れば、その表情、手の仕草、衣服の紋などがそれぞれ違っていることが分かる。

|

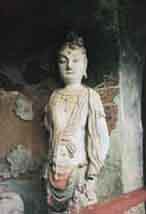

第44窟に入ってみると、正面に一体の女仏が安置されていた。優雅な姿態と整った顔立ち。目をうっすらと開け、口元に笑みをたたえたその表情が、神秘的でありながら親しみを感じさせる。その微笑みはダ・ヴィンチのモナリザを連想させ、その雅やかさや超俗的な印象、慈しみに満ちた母性の表現から「東洋のモナリザ」と呼ばれている。その繊細で正確な技巧は見事なもので、麦積山石窟における北朝塑像芸術の代表作でもある。 |

木の梯子を上ったり下りたりしながら、石窟が蜂の巣のように密集している場所にたどり着いた。そのうちの一つ、第121窟には西魏の時代に造られた塑像群が並んでいる。その中に菩薩と弟子の像があるが、これは一対の若い男女の姿をしている。彼らは仏の脇に立ちながら、随分親しげに寄り添い、耳元で何かささやいている。その表情を見る限り、彼らが何か高尚な話をしているとは到底思えず、お互いの熱い想いをうち明けているといった風である。厳粛な空気が漂う石窟の中に、こんなロマンティックな男女の塑像が立っているのが何とも不思議だ。仏教塑像というのは普通、それが仏であれ、菩薩であれ、弟子であれ、厳かで落ち着いた表情をし、俗世を超越した雰囲気を漂わせているものだ。しかし、この塑像の作者は大胆にもそんな常識を打ち破っている。彼は現実世界で男女が愛を語る一瞬を石窟塑像という形で彫り込み、永遠のものにしてしまったのだ。

麦積山を参観していると、まるで長大な古代芸術の河を泳いでいるような気がしてくる。限られた時間の中では麦積山の芸術の全てを見ることはできなかったが、敬虔な心持ちで一つひとつの洞窟や仏像を見て回った後は、美の巡礼を終えたような満足感があった。

伏羲の祭り

翌日は偶然にも、天水で「伏羲祭り」が行われる日だった。伏羲は中国の神話の中で、人類の始祖として語られている存在だ。伏羲は幾種類もの動物を飼い慣らし、人類に牧畜を教えた。また、文字や暦を作った上、八卦や楽器まで発明し、人類に文明というものをもたらした。天水一帯には古くから伏羲にまつわる遺跡が多く、人々はここが彼の故郷だと考えてきた。

伏羲を祭る伏羲廟は明の弘治3年(1490)、現在の天水市の西関というところに建てられた。境内にはコノテガシワの古木が枝を広げ、大きな木陰を作っている。波瀾に満ちた歴史を、ここで静かに見守ってきたのだろう。

|

|

|

軒が高く雄壮な先天殿は、この廟の中心的な建築物で、精緻で美しい装飾が施された殿内には伏羲氏の彩色座像が安置されている。天井を見上げれば、卦を組み合わせた計64の図形も描かれている。先天殿の隣には鼓楽亭という亭があり、かつてはこの殿と亭の間に64本のコノテガシワの古木が植えられていたのだという。これは伏羲が八卦の思想をもとに定めた64の方位ごとに植えたもので、現在は37本しか残っていない。

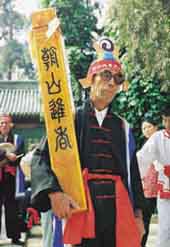

私たちが境内に足を踏み入れた時には、すでに大勢の人が集まっていて大変な賑わいだった。香炉の前には線香を捧げる老若男女の列が絶えず、天水の町の人が全員ここに集合したのではないか、と思えるほど。この祭りには天水の人だけでなく、近くの農村部からも多くの人が来ていたし、蘭州の有名人たちも何人か顔を見せていた。日本、シンガポール、香港、台湾などからはるばるやって来た人もいたそうだ。

爆竹が鳴り、儀式が始まった。参加者がお辞儀をして祝詞をあげ、先天殿の伏羲の座像を拝謁した。儀式が終わると、先天殿の前では民間に伝わる様々な舞踊が披露された。歌声や楽器の音が響きわたり、境内の熱気は高まるばかり。伏羲の祭りというだけでなく、天水の豊かな芸能や習俗を披露する「民俗文化の祭典」とも言えそうな、中身の濃い催しだった。

杜甫ゆかりの寺

天水の町の南のはずれに小高い山がある。ここに建つ南郭寺は古秦州八景のひとつにも数えられており、広くその名を知られる古刹だ。

伏羲廟の賑わいを後にし、私たちは車で南郭寺に向かった。山の上からは、天水の街並みを眼下に一望することができた。

|

|

南郭寺の山門はこぢんまりとしており、そこに二枚の扁額(長方形の額)が飾られている。門の上に掛けられた「南郭寺」という額は、有名な仏教学者である趙朴初氏が揮毫したもの。天王殿の前に飾られている大きな扁額は、宋代の書家米ワタの筆によるもので、「第一山」と書かれている。山門の両脇には唐の時代に植えられたというエンジュの大木がそびえており、枝を広げたその姿は圧巻だ。

寺は山の斜面に沿って造られており、あたかも寺全体が山の木々の中に溶け込んでいるようだ。北向きの構造で、庭園は水や緑、東屋などが配置された古典的な園林式になっている。境内には西、中、東の三つの庭があり、それぞれに山門がある。この寺がいつ創建されたのかについては、はっきりした記録が残っていないが、東晋か南北朝の時代だろうと考えられている。

大雄宝殿の庭に入ると、飾り付きのレンガで囲われたコノテガシワの古木に目を奪われた。この大木は、まるで斧で割られたように大きく三つに枝分かれしており、それぞれの枝の直径が1メートル以上もある。この古木こそ、杜甫がその詩の中で歌った「老樹」だ。南側に伸びた枝の先は大雄宝殿にまで届いているが、もはや自分の力では支えきれないのだろう、鉄の輪やレンガなどで補強されている。北に伸びる二本の枝のうち、一本はすでに枯れてしまっている。

人々に「世に稀なる珍宝 南山の古柏」と言われるこのコノテガシワは、専門家の測定により、樹齢が2300年から2500年に達していることが確認されている。面白いのは、その幹からエゾエノキの木が生えだしていること。すでに幹の太さが60センチにもなっており、葉も青々として枝いっぱいに果実がなっている。中国に名刹古刹は数あれど、こうした「木中の木」が見られる寺は珍しいだろう。

この古木が南郭寺の「生きた文化財」だとすれば、杜甫が残した名詩はこの寺の「生きたガイド」といったところだろう。この寺を訪れる人の多くが、杜甫の詩に惹かれてここに足を運んでいる。唐の乾元2年(759)、華州の官職を辞した杜甫は、秦州に住んでいた甥の杜佐を頼ってこの地に流寓した。その年に南郭寺を訪れた杜甫は「山頭の南郭寺 水は号す北流泉と 老樹空庭に得 清渠一邑伝う秋花危石の底 晩景臥鐘の辺 俯仰身世を悲しむ 渓風も為めに颯然」と詠んだ。これが有名な「南郭寺に遊ぶ」である。杜甫は装飾のない、最もシンプルな言葉で南郭寺の風光を描き切った。山寺、澄み切った泉の水、コノテガシワの古木、石の間に咲く秋の菊、夕日に照らされる鐘などの光景をあますことなく表現し、そこから思いは各地を渡り歩く自分の身の上に及び、その嘆きをつづっている。

詩の中にも詠まれている北流泉の傍らには、「二妙軒」という碑廊が建てられている。ここには、杜甫が秦州で作った20篇の詩が、王羲之の書体によって刻されている。これは清代に天水に任じられた官吏で詩人でもあった宋・という人が、自分の禄を寄付して造らせたものだという。書聖の字と詩聖の詩が組み合わさり、「字も妙なれば詩もまた妙なり」ということで、「二妙」の碑と呼ばれるようになった。碑廊は長さが35.6メートルにも及び、碑体の構造は唐代の風格を模倣している。こうした碑が造られたところからも、天水の人々がいかに杜甫を慕い、懐かしんできたかが分かるような気がした。

|

|

(2001年3月号より)