|

|

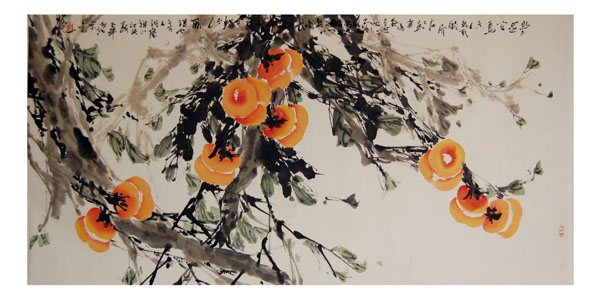

| 「秋韻遊龍」 |

本誌特約ライター・王 翔

2003年、創作の新境地を開くために、王林江氏は創作と同じように愛してきた教壇を離れ、一心に書道や絵画に打ち込んだ。同じ年、ずっと仏教を信じてきた彼は仏教の聖地である五台山で正式に仏教に帰依し、法号を玄一とした。その後、各地を遍歴し人生の修行を積み、その後北京に定住して書画の修行に励むようになった。

|

|

プロフィール |

|

玄一(げん・いち)本名王林江、1962年遼寧省大連市生まれ。幼い頃から家族の薫陶を受けて、書道や絵画を学ぶ。10代で画壇にデビューし頭角を現す。魯迅美術学院中国画科卒業後、同校で教鞭を執るなど、20年にわたって美術教育に携わる。現在は中国書画学会副主席、中国玄体書法芸術研究院院長。 |

「玄書体」の誕生

幼い頃から、玄一氏は歴代書家の碑帖(碑の拓本)を臨模(書き写すこと)し、隷書、楷書、行書、草書などの書体の技法を身につけた。中国の歴史上の高名な書家は、いずれも伝統の技を受け継ぎながら革新を行ってきた。こうした代々の努力が積み重なって幅広く奥深い書道芸術が生まれたのだ。彼に最も影響を与える中国の書聖・王羲之は、各書体の長所を取り入れたからこそ、南派行書という優美で穏やかな書風を創出することができた。

玄一氏は、中国の書法芸術を充実発展させるには、臨模や継承だけにとどまるのではなく、絶えず革新すべきだと考えている。そのため、彼は筆をふるって厳しい練習を続けると共に、一字一字の筆画と構造をかみしめることに集中し、発想や想像を膨らませ、漢字を改めて組み立て直し、伝統的な筆の技法に現代の美意識を組み入れ、次第に独自の書風を築いてきた。

2008年に北京五輪組織委員会が担当した中国美術・書道・写真展で、彼の作品は優秀賞を獲得した。その斬新でなめらかな筆勢は人々の注目を集めた。その後、人民大会堂で行われた書画シンポジウムで書画界の人々から高く評価され、ここに「玄書体」が誕生した。

「玄」という字は、もともと老子の『道徳経』の中の「玄之又玄、衆妙之門」(玄の又玄は、衆妙の門なり)によるもので、「道」という万事万物の法則が奥深く微妙なものだという意味である。玄一氏の「玄書体」は、まさに心で悟ることはできるが言葉で伝え難い趣を表している。中国の伝統文化思想を巧みに取り入れた「玄書体」は、伝統と現代、生活と芸術をうまく取り合わせ、「玄」の抽象の美と情調の美を表現している。「玄書体」は彼の言うように技法だけでなく「道」も重んじている。書はただ技に過ぎず、「道」こそが最も深遠なのである。

実を結ぶ「柿王」の努力

書と絵画は一体のものである。玄一氏は独自の画風も確立し、「柿王」と呼ばれている。彼の描いた柿はキラキラと黄金色に輝き、ふっくらとしている。彼は近代中国画の巨匠・呉昌碩氏の写意の技法を受け継ぎ、新たな模索と創造を加えている。

玄一氏の書画芸術におけるこのように大きな成果は、彼が中国の伝統文化に対する深い蓄積を持ち、自らの生活の細部を入念に観察・感受しているからこそ得られたものだ。柿を描く画家として、彼は絵を通して、劣悪な環境にくじけず成長し多くの実をつける柿の粘り強さを表現している。柿の成長過程を観察するために、彼は北京郊外にある柿園に何度も出かけ、ある時には10日間以上にわたって滞在し、10月初め頃から黄色くなり始め、霜が降る頃に黄金色に染まるという柿の変化の過程をしっかりとその目に焼き付けた。

にもかかわらず、玄一氏の描く柿は私たちが生活の中で目にする柿とは異なっている。彼の絵の中の柿は、写意(情趣の表現に重きを置く)の手法によって中国の伝統文化の情趣の表現に重点を置いている。「柿」は中国語で「事」と発音が同じで、「心想柿(事)成」(願いがかなう)、「柿柿(事事)順心」(物事が思い通りに進む)という人々の願望と祝福が込められている。晴れ晴れとした青空の下、黄金色や真っ赤な柿の実が、幸運のランプのように晩秋の寂しさを追い払っている。

たくさんの実をつける柿のおかげか、玄一氏の書画事業も多くの実を結んでいる。彼は何度も個展を開催し、中国の書画展覧会で賞を受けた。また、その作品は『当代中国書画領軍人物(現代中国書画のリーダー)』『中国書画名家精粋』『中国収蔵』などの書籍や雑誌に掲載され、各国政界の要人らに贈られ、あるいは日本やカナダ、韓国、シンガポールなどの芸術機関に所蔵されている。

|