|

広岡今日子=文

私は1987年に初めて中国に足を踏み入れた。目的は留学、場所は上海。日本で1年と少し中国語を習い、中国とはいささか関わっていたのに、初めて目にする中国はそれこそ「意外」の連続だった。

もちろん上海という、ヨーロッパを思わせる建築物が多く残る特殊な土地柄もあろうが、それだけではない。日本人と同じような風貌で、お箸としょうゆの食文化なのになぜか椅子の生活。中国料理といえばエビチリのはずなのに、どのレストランにもエビチリがない。チャイナドレスといえば、身体にぴったり張り付くラインに太ももまで割れたセクシーなスリットのはずなのに、1930年代のグラビア誌を飾る、女優たちの旗袍(チャイナドレス)のゆったりと優美な線。日本であれだけ無愛想と聞かされていた中国人がふと見せる、とびっきりの笑顔…。

一度「意外」を知ってしまうと、もう止まらない。細く長く中国を観察し続け、気付けば25年を超えていた。中国との縁をつなぎとめてくれたのは、中国がくれた「意外」の数々だったと言っても言い過ぎではない。

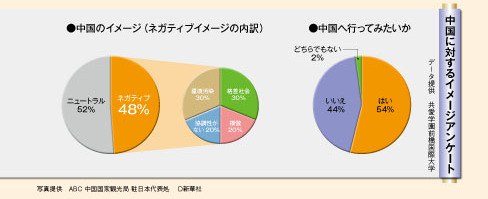

下のグラフは、私が一昨年から行っている「異文化とわたしたち」というテーマの特別講義で、大学生に対して行った事前アンケートの結果である。母数が50弱と若干少ないが「中国に行ったことがあるか」との問いには全員が「なし」と答えている。よって、中国の予備知識がほとんどないサンプルとして見ていただきたい。

「中国へ行ってみたいか」の問いに、半数以上が「はい」と答えているのは昨今の情勢を考えると少々意外だが、「中国のイメージ」の半数近くがネガティブを示していることから「消極的に興味はあるけど実際に行くとなると…」という、日本人らしい曖昧さが表れた結果と判断できる。

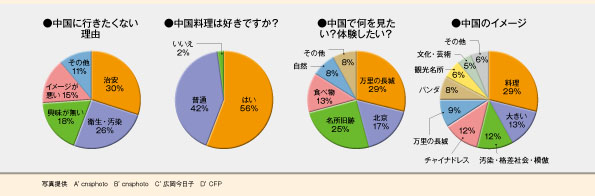

面白いことに「はい」の比率は「中国料理は好きか」の回答とほぼリンクしていて、「普通」と合わせると98%という実にポジティブな結果である。「中国のイメージ」のトップが料理で「中国で何を見たい?体験したい?」の回答のうち、食べ物の回答が4位を占めていることからも、学生にとって中国料理が身近で、かつ本場の味を満喫してみたいという思いが見て取れる。

気になる「中国に行きたくない理由」は治安と衛生、汚染が僅差で1、2位と全体の半数を占め、中国観光に抵抗感を表しているとも取れる。しかし最も心配なのは、合計で3割を超える「イメージが悪い」「興味がない」ではないだろうか。具体的にどことは言えないが嫌な感じ、という曖昧な意識に加えて、そもそも関心がないと言い切ってしまわれると、隣国のことなのにこれでよいのかと思えてくる。

このデータは、日本人の典型像を浮き彫りにしている気がしてならない。明確な意思表示を嫌う国民性と、バブル崩壊後の不透明な時代に培われた内向き思考。さらに昨今の中国に対するネガティブな報道が加われば、観光客の足も遠のいて当然だろう。

こう言われると、減少する観光客の歯止めに対して何の解決策もないように見えるが「中国のイメージ」の上位が「チャイナドレス、万里の長城、パンダ」というステレオタイプなのに注目し、「意外な中国」というカウンターパンチで、中国への理解の地平線をいささかでも広げることは、自分自身の経験を踏まえると決して不可能ではないように思える。「意外」に大層なものはいらない。中国人にとっては当たり前過ぎる日常の風景や、取るに足らない毎日の食卓のほうが、中国を知らないほど新鮮に映ることが多いからだ。「意外」を見つける糸口をつくりさえすれば、中国に対する印象は180度変わるといかないまでも、少なくとも無関心ではいられないのではなかろうか。

「無関心」は理解を完全に拒絶するぶん、「嫌い」よりもむしろやっかいともいえる。まずは「無関心」を「関心」に変えること。好き嫌いを語るのはその後で十分だ。

人民中国インターネット版 2015年2月

|