調味料

醤

江蘇省や浙江省の「あまから醤油味」で育った者共通の味覚なのか、かつての私は、「タレは味がしみていない料理につけるもの」と思い込んでいた。

近年は健康志向の影響で、素材本来の風味や栄養を損なわず、肥満や心血管疾患の予防にもなる「低温・弱火・油少なめ」の調理法、つまり蒸したりゆでたりしてあっさり仕上げる料理の人気が高まっている。とはいえ単に蒸したりゆでたりだけでは味がどうしても淡白になりがちでどうしても何かしらの風味が欲しくなるから、多種多様な「醤」が生まれる。かくいう私も、最近になってようやく「醤をつけること」の奥深さを知ったのだが、改めて注目してみると、醤とは実に地域性が色濃いものである、ということがわかった。

市販の醤は、原材料表示を見てもよく分からない材料が入っていることが多い。安心して味わいたいのなら、自宅で身近な食材を使って作った自分好みの「秘伝の醤」が一番だ。たとえば、トウガラシ、花椒、白ごま、各種ナッツを大体10:1:3:5の割合で混ぜてごま油であえるだけでも、十分おいしい醤が出来上がる。香り重視であれば複数のトウガラシをブレンドして香りの奥行きを出せばいいし、花椒のしびれ感を強調したければ軽く炒ればよい。ナッツ類も軽くローストすれば油のコクと香りを引き出せるので、タレの風味とコクを底上げできる。醤づくりで大切なのは、食べ切れる量だけ作ること。新鮮な香辛料を使い、長期保存は避ける。時間がたつごとに、油が酸化して味が落ちるからだ。湖南省の茶油と山胡(木姜子)の実、江蘇省北部の菜種油とニンニクなど、それぞれの土地が育んだ味わいはまさに地域文化そのものだ。いつものあえそばやマントウをぐっとおいしくしてくれる、最高の相棒となるだろう。

醤油

中国人がよく口にする「開門七件事」。直訳すれば「家門を開くには七つのものが要る」という意味だが、この「七件」とは薪、コメ、油、塩、醤、酢、茶を指す。ここでの「醤」は醤油のことで、中国料理には欠かすことができない調味料だ。たとえば、紅焼肉(豚肉の醤油煮)や糖醋魚(魚の甘酢あん)の味付けには、砂糖、塩、酢の順番に加えたあと、最後に醤油を加える。つまり醤油は料理の仕上がりを左右する大切な調味料なのだ。

最も古い醤油の記録は、周王朝時代(紀元前1046年~前256年)の「御用醤油」だ。当時の醤油は肉類を発酵させたもので、現代の魚醤に近い製法だったとされている。その後民間で大豆、小麦、塩、水で作る植物性の醤油が生まれ、今に至っている。

現在市場に出回っている醤油は、大きく三つに分けられる。黒豆を原料とした蔭油、大豆を使った一般的な醤油、添加物で作る化学醤油だ。前者二つはいずれも伝統的な醸造法で、こうじで黒豆や大豆のたんぱく質を分解して自然発酵させ、熟成する。完成までにはおよそ3~4カ月かかる。化学醤油は塩酸などの添加物でたんぱく質を人工的に分解するため、3日程度でできてしまう。

蔭油は黒豆を蒸してこうじを加えて発酵させた、「蔭豉」――いわゆる豆鼓を大きなかめに入れ、日光に当てて熟成させる。味は比較的濃厚で、甘くふくよかな味がおかゆによく合い、調味料としても優秀な力を発揮する。例えば蔭豉蚵(牡蠣の蔭油炒め)などは、台湾の夜市でも大人気の小吃(軽食)だ。

醤油を買うときには製造方法と発酵や熟成の長さに注意したい。最近は「陳年醤油(熟成醤油)」「醤油膏(濃度が高い醤油)」「無塩醤油」などさまざまな醤油が出ているが、成分表示に化学添加物が含まれていないか、確認することが大切だ。混ぜものがないか見分ける昔ながらの方法として、瓶を軽く振ったときの泡立ちを見るというものがある。天然醸造の醤油は泡がきめ細やかだが、化学醤油は泡が大きくすぐに消えてしまう。箸でかき回して泡立てたときに細かくふんわりとした泡がなかなか消えなければ、上物の証しだ。

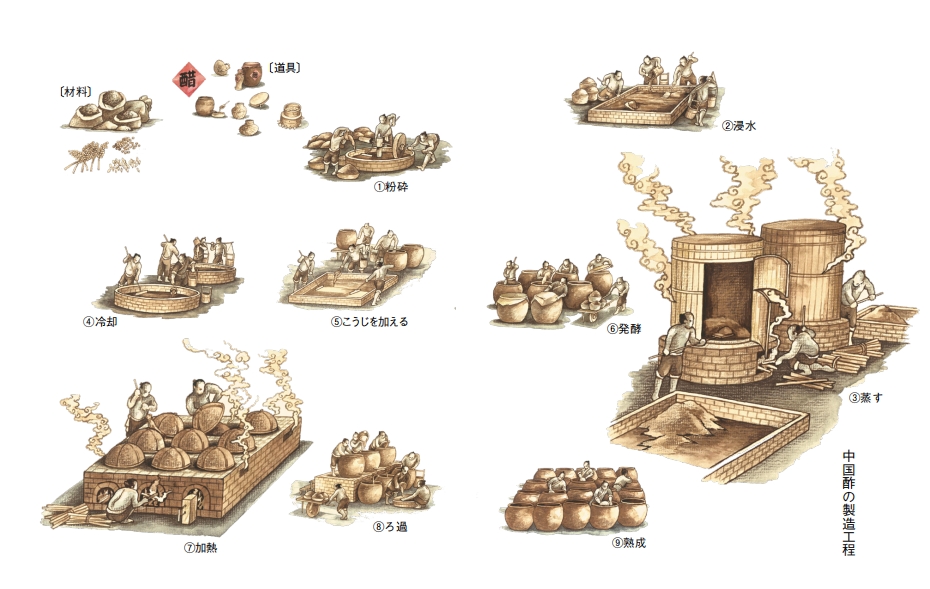

酢

「酢(中国語では醋)」の字は、「酒を二十一日置くと酢になる」という言い伝えから来ている。

酒造りの祖とされる杜康の息子がある晩白髪の老人の夢を見た。その老人は、「酒を搾ったあとの酒粕をかめに入れて二十一日寝かせてごらん。まろやかで芳醇なものが手に入るから」と告げたという。この逸話がもとで、「酉(さけ)」+「昔(二十一日)」=「醋」が生まれたのだとされる。

中国史的には、紀元前479年に山西省の晋陽城が築かれた時点ですでに酢の製造技術が存在していたと考えられている。6世紀ごろに書かれた中国最古の農業技術書『斉民要術』にも、「酢の作り方」が詳細に記されており、その基本技法は現代にも受け継がれている。

酢はデンプン、糖分、アルコールを含む原料を微生物の働きで発酵させ、ろ過したものだ。ひとくちに酢と言っても地域差があり、中国の三大名酢は「山西老陳醋」「鎮江香醋」「四川保寧醋」とされている。米を使えば「米酢」で、さらに白酢、黄酢、清酢に分けられる。小麦が原料ならば「麦酢」、コーリャンならば「高粱酢」、さらにサツマイモから作る「紅薯酢」、ふすまで作る「冬酢」などというものもある。今はパイナップルやリンゴなどを使った果実酢も人気だ。

酢の主成分は酢酸だから性質は酸性だが、酵母が発酵して生まれるものなので、酸味以外にも揮発性の有機酸、糖類、アミノ酸、エステル類も豊富で、栄養価は極めて高い。

さらに、大昔から酢には「菌をもって菌を制す(以菌制菌)」抗菌作用があるとされているので、食用のみならず健康や衛生方面でも重宝されてきた。SARS(重症急性呼吸器症候群)がはやったときには酢を加熱して室内の空気を殺菌したし、湿疹やかぶれの殺菌に使われるのは日常のことだ。炒った緑豆を粉末にし、酢を混ぜて軟膏にしたものをガーゼに包んで患部に1時間ほど当てる。これを毎日辛抱強く繰り返せば徐々に良くなっていく。ステロイド系の塗り薬よりも安全だし、なにより良く効く。

酵素

中国では時間をかけて発酵させた食品が古くから好まれ、大切に受け継がれてきたが、近代に入ると、発酵のメカニズムを科学的に解明しようとする試み、つまり「酵素」の研究が、ノーベル化学賞の常連テーマとなった。

専門家によれば、人体が食物を消化するあらゆる過程で酵素が必要なのだという。私が酵素を信頼するようになったきっかけは、家庭菜園だった。「黒糖300㌘、果物の皮や野菜くず900㌘、水5㍑を密閉容器に入れて3カ月発酵させれば、植物にまく酵素ができるわよ」と友人に教えてもらって半信半疑で試したところ、とてもよく効いたのだ。水で薄めて畑にまくと野菜の育ちが良く、虫に食われて枯れかけていた株も元気を取り戻した。発酵液が土中に微細なオゾン層を作り、微生物の働きで有機物を分解する仕組みだとのちのち本で読んだ。この自家製酵素は、トイレや家の掃除にも使える。洗剤に頼らなくても、驚くほどきれいになる。

さらに飲用の「複合酵素」も作ってみた。温めず朝晩30~50㍉㍑ずつ飲んでいるが、腸内環境や消化機能にしっかり働き掛けているのが実感できる。つまり酵素とは、野菜や果物などの天然素材に含まれる糖を、腐敗させることなくアルコール化させることもなく、自然な形で分解する微生物の力の結晶と言える。

酵素を作る前の日の下準備として、あらかじめ全ての容器や道具を熱湯で消毒し、しっかり乾かしておく。材料の果物も洗って水気を切っておく。どんな果物でも使えるが、糖度が高いもののほうが、発酵がうまく進む。私は必ずパイナップルとパパイヤを加える。皮ごと刻んで、果物、黒糖、蜂蜜を交互に重ねて最後にたっぷりと黒糖をふりかける。発酵の過程でガスが出るので、容器は満杯にせず余白を残しておく。

私がこの作業で一番楽しみにしているのは、毎日容器を軽くゆすって中身を観察する瞬間だ。ぷつぷつと無数の泡が立ち上がってくるさまを見るたびに、「今日もちゃんと生きている」と、なんとも言えない達成感に包まれる。3カ月ほどたったら、発酵液を別の容器に移し、残った果物のかすは発酵の「種」になるものだから、5等分して新しい容器に分けておく。種があると、発酵がぐっと早くなる。

栄養バランスの維持のためにも、酵素の分解力を活用して胃腸を休ませてあげるべきだ。酵素は乳酸菌と似た働きをするから、腸のぜん動運動を促す効果も期待できる。ぜひ試していただきたい。