摩滅論はあまりに積極的すぎる人生観

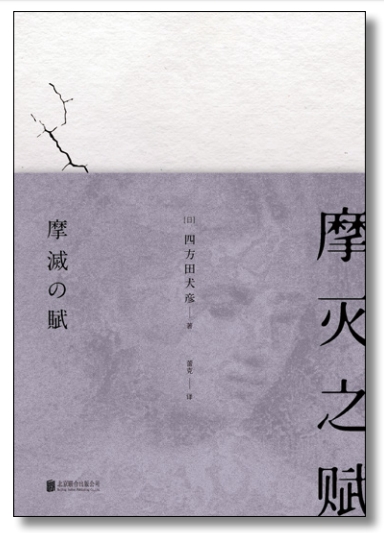

『摩滅之賦』

四方田犬彦 著 蕾克 訳

北京聯合出版公司 2020年1月第1版

劉檸=文

四方田犬彦は私が愛読する数少ない作家の一人であり、著書が出るたびにほとんど全て購入している。しかし、『摩滅の賦』は分類が難しく、著者は「美術史でもなければ、考古学でもない。文学への言及は多々あるが、文学評論と呼ぶにはほど遠い。しいていうなれば『摩滅学』ということになるのだろうか」と語っている。

摩滅とは磨滅のことだが、意味するところは微妙に異なる。摩滅とは、古代遺跡の彫刻の風化だったり、老化による肘関節の摩耗だったり、物理的なものであるだけでなく、超物理的な属性をも備えていて、例えば人格の変質、虚無感、無常など、実際には命あるもの全てが寂滅へ向かう途中で現れる現象である。

四方田から見ると、『徒然草』は「摩滅論」の本である。「作者はいかなる人間にも『無常』、すなわち死が到来することが必定であると、執拗に説く。桜花が散った後や、月が雨雲に隠されてしまった後にこそ情趣が漂っている。なぜならそれは事物の終末の相であり、われわれに来たるべき死を連想させるからだ」。そのため、兼好法師は完全・完璧な物を愛さず、欠落した未完成の物事、自然の風雪や四季がうつろう律動の中に美を発見し、味わおうとしたのだ。こうした美に対する独特な定義と感受性は、ちょうど東洋の美意識の一つの基本法則、すなわち非対称を浮かび上がらせる。四方田は「対称的なるものは例外なくわたしを退屈させる。摩滅した物質のもつ独特の魅力は、均衡と反復をもって秩序づけられたものへの嫌悪と、深く結びついている」と語っている。

四方田はさらに摩滅論の視点から、バルザックの『あら皮』の再解読を行っている。どんどん小さくなり、最後には樫の葉ほどの大きさになったものの、コントロール不能に陥ったロバのあら皮は、一つの隠喩であり、文豪にとっての人生の摩滅の真相を述べたものだ。「人生を使いはたしてしまったというより、人生のほうがその人間を使いはたしてしまったのだ」

ここまでくると、これがネガティブで沈鬱なものであるという錯覚、摩滅論は消極的な人生観であるかのような印象を与えるかもしれないが、そうではない。摩滅論は消極的でないばかりか、プラスエネルギーにあふれるものと言ってもよく、あまりに積極的すぎるほどのものだ。日本は世界でも有数の高齢化社会であり、空港や駅などの公共の場所では、どこでも制服を着た白髪頭の労働者を見掛ける。いわゆる「鈍感力」や「老人力」など、100万部超えのベストセラーの書名として使われた言葉は、そうした高齢者たちを励ます人生のラベルである。暗黒舞踏の大家である大野一雄の生前の名言に、「踊ろう、心臓が鼓動し続けているならば」という意味のものがあるが、これは完全に自分自身の描写であり、その舞台人生は100歳を超えてもなお続いた。「あの摩り減った壁のくぼみが私なのだ」とは、舞踏家が人生の摩滅に対し身をもって得た悟りだろう。

四方田は本の中に、「穏やかな衰亡の途上にあることの悦び。摩る人はいつも時間の縁にいる」と書いている。「できあがり、留まり、壊れ、死ぬ」は人を含めた全ての造物の宿命である(人間自体も神が造ったものだ)。人生というものは、愛情を求めても得難く、財産は離合集散を繰り返し、美貌ははかなく、成功は計り難く、運命は抗い難く、摩滅は不可逆のものだ。妙齢の少女も、青春の甘美を味わい尽くした後、次第に成人の美、黄昏の美を迎え、最後には有終の美を飾り、ひつぎに収まって完結する。これこそ、まさに摩滅がくれた物といえる。