「温故知新」のシルクロードの旅 日中文化交流協会の大学生代表団が訪中

陳蘊青=文・写真

日中文化交流協会の大学生代表団一行が6月11日、北京に到着し、「シルクロード」をテーマとした旅が始まった。今回は今年第2弾となる百人規模の大学生団体で、東京大学、慶応義塾大学、早稲田大学、法政大学、東京芸術大学など40校110人のメンバー。1週間にわたって、一行は北京をはじめ、甘粛省の蘭州や敦煌を訪問。北京では故宮博物院や万里の長城、敦煌では陽関遺跡、莫高窟、鳴沙山など名所旧跡を見学した。また、北京や蘭州の大学生たちと交流し、中国の歴史文化を学ぶと同時に、「今の中国」を体感した。

映画や研究、日本ゆかりの地

「皆さん、左をご覧ください!」。シルクロードの重要な関所――陽関遺跡へ向かうバスの中で、ガイドさんは大きな声を張り上げた。「この小さい古城、実は日本とも関わりのある映画のロケ地なんです。皆さんは『敦煌』という映画を見たことがありますか?」

ほとんどの学生たちが首を横に振った。ガイドさんは少し残念そうに説明を続けた。「古い映画なので、見たことがある若い人は少ないでしょうね。でも、本当に素晴らしい映画で、中国では非常に有名です。この映画は1980年代に撮影された中日合作映画で、原作は井上靖氏の同名小説です。監督は佐藤純彌さんで、西田敏行さん、佐藤浩市さん、中川安奈さんらが出演しました。中国で公開された後、ヒロインの中川安奈さん(2014年死去)は敦煌の人々にとって『夢の中の恋人』となりました。皆さんが今見ている城は、この映画のために建てられたものです。今でも、ここで映画の撮影が行われたりしています」

ガイドさんのよどみない紹介で、大学生たちは、中国北西部・甘粛省にあるこの小さな町が、日本にゆかりのある地だと分かった。

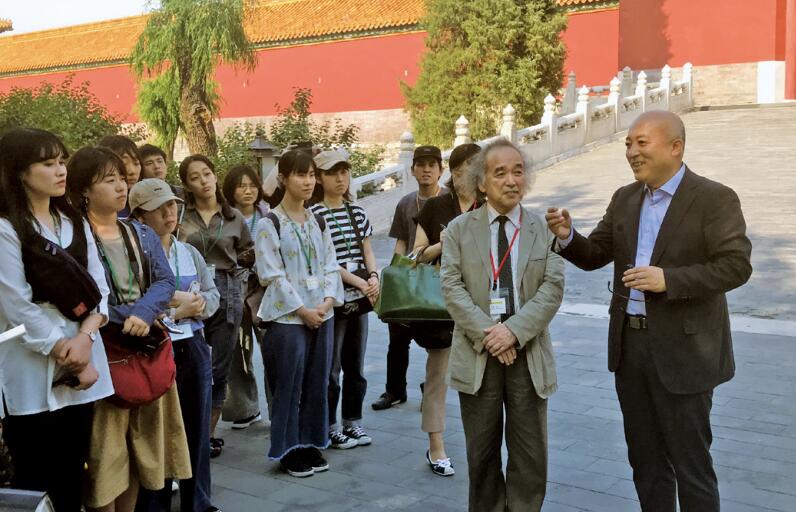

実は、このことを代表団は訪中初日に北京の故宮博物院を見学した際、故宮博物院院長で元敦煌研究院院長の王旭東氏からも聞いていた。

王院長は今回特別に時間を割いて、大学生たちと交流を行った。王院長は、自身が初めて日本を訪問したときの感想や、中国の敦煌研究院に対する日本の支援を振り返った。「初めて日本を訪れたのは93年、26歳の時でした。ちょうど中日関係が蜜月期で、敦煌研究院は日本の多くの大学や研究機関と協力して研究を行っていました。3カ月の研修期間中、私は日本人の敦煌への関心や中国に対する友情に、深い感銘を受けました。今回の訪中代表団団長を務める宮廻正明名誉教授が教える東京芸大は、敦煌研究院のため百人以上の若い中国人学者を育ててくれました。現在、彼らはそれぞれの職場で中堅として活躍しているだけでなく、中日友好の使者でもあります。皆さんは敦煌に行ったら、日本政府や日本の友人たちが敦煌の文化財保護に果たしてきた貢献を感じるでしょう。その全てが中日友好の証しです」

オレンジ色の靴カバーを履いて鳴沙山に登る団長の宮廻教授(左から4人目)と学生たち

中日協力が保護 芸術の宝庫

「わあ、すごい!」。唐代初期に造られた莫高窟第57窟で、大学生たちからは驚きの声が次々と上がった。

第57窟は別名、「美人窟」とも呼ばれる。中でも有名なのは、南側の壁画に描かれた『説法図』で、そこに描かれた観音菩薩が特によく知られている。日本画壇の巨匠、平山郁夫氏は莫高窟を訪れるたびに、必ずこの壁画を鑑賞した。平山氏は毎回椅子を持参し、壁画の前に1、2時間ぐらい座ってじっくりと鑑賞したという。そのため、周りの人たちはユーモアを込めてこの「美人菩薩」を「平山先生の恋人」と呼んだ。

この美しい壁画を見て、東京芸大大学院で文化財保存学を専攻する山口美波さんは「中国に来る前、ネットや図書館の資料でさまざまな敦煌の壁画と仏像を見ましたが、ずっと半信半疑でした。しかし、現地を訪れ、自分の目でこれらの壁画と仏像を見て、規模も美しさも私の想像をはるかに超えていました。その美しさと感動は資料からは感じられないものです」と述べた。

慶応義塾大学で中国文化を勉強する飯田悠理さんも「莫高窟は規模の面でも、質の面でも、日本のものとは比べものにならないほどの熱を感じました。『これこそが本場の仏教か』という感動の気持ちが込み上げました。こうした中国の仏教の姿を見た昔の日本人が、この文化を取り入れたくなった気持ちが分かります。日本の仏教はあくまでも中国や韓国から伝わったもので、中国の仏教は西域からじかに伝わったものです。自然環境が極めて厳しく、盗賊が横行するシルクロードで、人々の穏やかな生活への切実な祈りが、この砂漠の中に突如現れる千仏の洞窟を造ったのだと思います。そうした強い祈りが、どの壁をも埋め尽くす仏像から見て取れます。日本のお寺や大仏とは似て全く非なるものです」と語った。

大学生たちは、悠久の歴史と美しい芸術を味わうと同時に、莫高窟の文化財保護における中日両国の多くの協力に気付いた。数十年来、莫高窟の保護に多くの技術と資金を支援してきた平山郁夫氏、デジタル技術を使い莫高窟の保護に力を注いでいる宮廻教授、日本留学経験を持つ多くの敦煌研究院の研究者たち、日本政府が出資して建てられた敦煌石窟文物保護研究陳列センター……。

このことについて、東京大学4年生の三浦駿人さんは「私は政治学を専攻していますが、日中両国の間には合意に至ることが容易ではない諸問題が存在すると考えています。しかし、今回の敦煌訪問を通じ、今後も日中両国ひいては東アジア諸国や世界各国が、共同に文化資源の保護や研究を活発に行っていくことが、適切な相互理解の土壌を育んでいくのだと再確認しました。そして、文化を基礎とする国境を超えた交流、協力の重要性を改めて認識しました」と語った。

故宮で大学生たちと交流する故宮博物院の王旭東院長(右)

イメージと違う中国人

両国の若者たちの交流も、今回の旅の重要な一環だ。

北京に到着した翌日、まず代表団一行は北京林業大学の学生たちと一緒に万里の長城の一部である居庸関長城を見学した。その後は同校の博物館で、中日の大学生たちは九つのチームに分かれ、オオシカ、ヤマアラシ、ミミキジなど9体の動物の標本について協力してレポートを作成した。特筆すべきは、今回の代表団の中には芸術を専攻している学生が多くいたため、作成したレポートが非常にきれいだった点だ。

敦煌の次に向かった先は甘粛省蘭州市。日本の大学生たちは蘭州大学の学生たちと一緒に同校の政治・国際関係学院の朱永彪教授の特別講座「『一帯一路』と甘粛省」を聴講し、「一帯一路」構想の現状と西北内陸部への影響を学んだ。その後の親睦会では、両国の学生たちはそれぞれ自らの腕前を発揮した。蘭州大学の学生たちは古典民族舞踊や民族楽器の演奏などを披露し、日本の大学生たちは浴衣文化の紹介、尺八演奏、長唄『浦島』など特色のある出し物を披露した。親睦会の最後には、日本の大学生4人と蘭州大学書法研究所の李恒浜所長による書道パフォーマンスが会場をさらに盛り上げた。

立教大学異文化コミュニケーション学部の鈴木麻祐さんは今回の旅を振り返り、「一番印象に残っているのは、北京林業大学、蘭州大学の学生たちとの交流です。日本語で話し掛けてくれたことはもちろん、中国の生活や文化に対する質問にも、丁寧に、一生懸命答えてくれました。日本の大学で中国語の教科書を見ているだけでは分からない、生活に根差した文化の違いを知ることができ、とてもうれしかったです。また、分からない単語や難しい説明があったときには身振り手振りでなんとか伝え、懸命に分かり合おうとする体験を通じて、互いの文化を尊重した異文化コミュニケーションを実践できたのではないかと思います」と語った。

中国の大学生だけとではなく、日本の大学生たちは北京の街角、敦煌の夜市で多くの一般市民たちとも交流を行った。津田塾大学4年生の川田悠月さんは自分が抱く中国人のイメージが変わったと話す。「私は日本でたくさんの中国人観光客に出会いました。彼らの慌ただしい様子、大きな声などに対して、少し怖いと思っていました。でも今回、中国の方と実際に接してみて、すごく親切な方々だと思いました。そして、中国の人と話す時、日本に対してすごく興味を持ってくれていたり、日本のことを好きだと言ってくれる人がとても多いことに気付き、本当にびっくりしました。普段日本で感じていたものと全然違います。私も中国をもっと知りたい、日中交流の懸け橋になりたいと思いました」

両国の大学生たちは北京林業大学の博物館で、力を合わせミミキジに関するレポートを作成(写真提供・日中文化交流協会)

新シルクロードで友好を考える

「中国に来る前、ネットやテレビで今の中国の都市の様子を見ましたが、それは北京や上海など大都市だけの姿だと思っていました。しかし、今回蘭州市を訪れ、私の認識はすっかり変わってしまいました。蘭州中川国際空港から市街地に向かう1時間ぐらいの道は、絶え間なく続く山並みと黄土ばかりでした。でも突然、高層ビルが立ち並んでいる大都市が目に入ってきて、本当に驚きました。蘭州市の先進的なインフラと人口規模も私の想像を超えていました。そして敦煌を訪れる前は、きっと田舎のようなところだと思っていましたが、実際に敦煌の町を見ると、日本にもあるお店がたくさんありました。また、夜の9、10時ごろでも非常ににぎやかで子どもを含め多くの人々が町で遊んでいました。それは日本では見たことのない光景でした。日本で中国の『一帯一路』を聞いたことがありますが、ここに来て、その力を実感しました」と、東京芸大大学院2年生の敷根功士朗さんは話した。

再びエネルギーをみなぎらせるシルクロードで、大学生たちはそれぞれの感想を語った。

名古屋外国語大学英語教育学科の天野恵理加さんは、「今回の旅で最も感じたことは、中国の人の温かさです。中国語が話せない私にもたくさん話し掛けてくれ、スマホの翻訳アプリを使って訳してくれる人もいました。また、レストランに行った時も、隣にいたお客さんがこれがおいしいよと教えてくれたこともありました。これらは日本のマスメディアで伝えられる中国人のイメージとはかけ離れていました。このような交流活動を通じて、もっと多くの人に中国の姿を実際に見てもらい、日本人の中国に対するイメージがより良くなってほしいと思います。そしてこのような民間交流から国家間の関係改善につながってほしいです」と語った。

北海商科大学商学部観光産業学科の久朗津伊吹さんは、「北京と蘭州の大学生たちとの交流を通じ、日本のイメージや地元である北海道のイメージを聞くことができました。ほとんどの方が日本は素晴らしい、北海道は憧れの地だと言ってくれました。私にとって普段生活している当たり前の風景が、文化や生活習慣の違いで観光対象になり得ることが分かりました。敦煌で、逆に私もこれを体感しました。地元の人々にとってはごく当たり前の風景が、私にとっては忘れることができないものとなりました。大勢の訪日中国人観光客に対し、中国を訪れる日本人の割合は少ないのが現状です。しかし、中国の国土は日本の何十倍もあるので、魅力もその何十倍もあると思います。今後、両国の相違性を活用した観光をもっと広め、日本と中国の距離が縮まるよう努めたいと思います」と語った。

日本の大学生たちのこうした思いは、まさに団長である宮廻教授が願っていたことでもある。さまざまな専攻の学生たちが自分の目で今の中国を見て、両国の文化における深いつながりを知り、中国の友人をつくること。これこそが今回の旅の最大の目的だ。

蘭州大学で開かれた親睦会で、4人の日本人大学生と協力して書道作品を完成させた李恒浜所長(右から2人目)