河南 中! 日中の「心の団扇」を紡ぐ旅

河南農業大学で作った団扇を手にする筆者(左) 撮影:張雨晴

中国・河南省の言葉に「良い」「素晴らしい」などの意味を持つ「中(zhong)」という表現がある。5月19日から一週間、河南省人民対外友好協会の招聘で「2025日本青少年河南省訪問団」の一員として現地を訪れる機会に恵まれた。もし今回の旅を一言で表現するなら「河南、中(ハーナン、ジョン)!」に尽きるだろう。

3月末の深夜、神戸で日中友好に生涯を捧げたパンダ「タンタン」の一周忌に、彼女の遺志を引き継ぐとの決意の祈りを捧げていた。不思議なことに翌日、J・Cイノベーション協会から今回の旅の事務局長(東京グループ)のお話が。私は迷うことなく引き受けた。

出発当日、成田空港で東京・埼玉グループの高校生、大学生、大学院生、引率者の全員と顔を合わせ、日本を飛び立つ。上海浦東空港での「2時間で36名の入国手続きと国内線への乗り継ぎ」という難関をクリアし、三重県のグループとともに無事、鄭州新鄭空港へ。出迎えのバスに乗り、日本の建築家・黒川紀章氏が都市計画を行った鄭東新区の風景を眺めながら、車窓に映えるオレンジ色の夕日にホッとした。

翌日から学校交流、博物館や世界遺産の見学、文化施設での体験などがスタート。「河南博物院」では日本の教科書でも親しまれている青銅器、甲⻣文字、唐三彩などの実物を目にし、感激もひとしお。

河南博物院でガイドの説明に耳を傾ける。教科書で習った文物の実物がここに

金水区文化館では「湿拓(しったく)」という拓本取りを楽しんだ

厳かで静かな空間に力強い生命力を感ずる「嵩山(すうざん)少林寺」。鼓楼近くの記念碑には日中の繋がりを記した文章が刻まれており、一層身近に感じた。

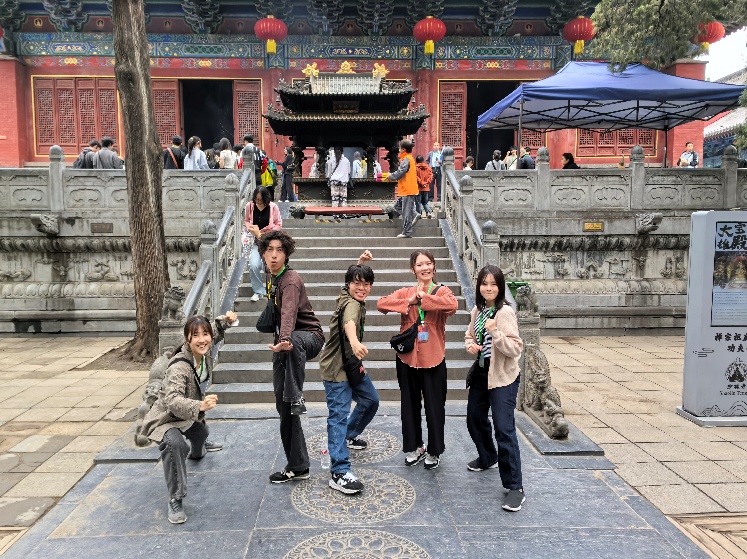

嵩山少林寺でポーズをとる学生たち

少林延魯武術学校では圧巻の武術ショーに息をのむ

少林延魯武術学校で武術体験。ここでも日中の若者が交流

「洛陽民俗博物館」では、伝統音楽や中国書道、切り絵などの無形文化遺産を体験。日本でも知られる李白の漢詩「黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る」を古琴に合わせて吟じたり、書道の先生のお手本を見ながら団扇に文字などを書いてみたりした。書道のたしなみがある参加者の一人は、言葉がわからなくとも筆を動かすだけで先生と心が通じ合っているように見えた。

洛陽民俗博物館では様々な無形文化遺産を体験

洛陽民俗博物館で「切り絵」体験。牡丹の作品を作った

中国三大石窟の一つ「龍門石窟」では、石段を上っていくと高さ約17mの廬舎那仏(るしゃなぶつ)が私たちを上からじっと見守りながら、笑みを湛えて待っていてくれた。奈良東大寺の大仏がこの廬舎那仏をモデルに造られたことも知り、ここでも日本との深い繋がりを感ずることができた。

思い思いの漢服に着替え、夜の「洛邑(らくゆう)古城」へ

旅のハイライトといえば、若者同士の交流である。私たちは河南滞在2日目、「河南省実験中学」を訪問。バスで学校の正門に到着すると、ペアを組む日本側学生の名前を手に掲げた高校生たちが大歓声で迎えてくれた。自分の名前を見つけて駆け寄る訪中団のメンバーたち。日中の若者が嬉しそうに話している姿を見ただけで、これまでの苦労が吹き飛んだ。

ペアの相手と語らいながら校内を移動

到着してすぐ河南省実験中学の入口で記念撮影

開幕式でプレゼントを贈り合う日中の学生たち

開幕式の後はスポーツ交流。皆で手を繋いでフラフープをくぐるなど、日中学生の「共同作業」で大いに盛り上がった。

スポーツ交流の一幕。皆で手を繋ぎながらフラフープをくぐる

スポーツ交流の一幕。笑顔が弾ける女子学生たち

日中学生の“共同作業”。二人一組で巨大なボールを運ぶ

河南省実験中学でボリュームある昼食を楽しみながらお喋り

たった数時間の滞在ですっかり仲良くなった彼らが、WeChatを交換し、泣きながら別れを惜しむ姿に私も涙した。

4日目に訪問した「河南農業大学」でも、私たちの到着を心待ちにしてくださる多くの方々に迎えられた。

河南農業大学での集合写真。合言葉は「河南、中!」

日中学生がペアになり、鶏の品種改良や小麦の研究などの説明に耳を傾ける。歩きながら列のあちこちから聞こえてくる、弾む笑い声。西洋風の建物や湖の美しい広大なキャンパスを移動すると、数々の楽しいイベントが用意されていた。ハーブの香り袋作りや、花や葉の色を槌(つち)で布地に移す「たたき染め」など。植物の爽やかな香りが漂う中、私は団扇(うちわ)作りにチャレンジした。グツグツ煮てほぐれた繭(まゆ)の糸口を見つけ、複数の細い絹糸を団扇の空枠にクルクルと巻きつけていく。その間、繭が鍋の中で上下に踊り、生きているかのよう。最後に花やうさぎの飾りも貼りつけ、素敵な団扇が完成した。

「たたき染め」にチャレンジする訪中団のメンバー

団扇作りにチャレンジ。複数の絹糸を団扇の空枠に巻きつけていく

帰国前夜にも同大学で送別会が開かれた。歌やダンス、少林寺拳法や今回の旅をまとめた映像放映など、両国の学生たちによる豊富な演目で盛り上がる。東京グループは、日本の卒業ソング「旅立ちの日に」を事前にバスの中で練習し、合唱した。この歌詞の中に「いま、別れのとき 飛び立とう 未来信じて 弾む若い力信じて このひろい このひろい 大空に」という部分がある。彼らの真っ直ぐ歌う姿をじっと見つめながら、希望あふれる日中の未来と重ね合わせた。私はこれからこの歌を聴く度に、心ふるえる今回の旅を思い出すに違いない。

送別会で「旅立ちの日に」を歌う東京グループのメンバー

送別会の最後にサインとメッセージを寄せ書きする日中の学生たち

送別会で別れを惜しむ両国の学生たち

帰国後、参加者から「中国が恋しい」「この研修が人生の大きな転機に」「人と関わることで生まれる感動や喜びは、想像をはるかに超えた」などの感想が。訪中前は緊張していたメンバーもいたが、心の中に中国への「灯火」がともったような彼らの変化に手応えを感じた。中国の友人と毎日会話しているメンバーもいる。藍染めのように互いへの感情が徐々に深まっていくことを願う。

河南省訪問を終えて、主に3つのことを再認識した。

1つ目は、青少年時代の経験や交流はやはり特別重要だということである。私自身、7歳の時に初めて出会った中国の方との思い出が心に鮮明に焼きつき、その後の人生に大きな影響を与え続けている。まずは互いに興味を持ち、好きになること。そして、個人的な出会いと良い記憶を積み重ねた方たちが両国の間でもっと増えていくこと。草の根レベルからの関心と共感が友好の源となり、日中間の様々な枠組みがより生かされ、政府や民間の努力も実を結んでいくのではないだろうか。

2つ目は、「百聞は一見に如かず」ということである。固定観念やメディアの偏向報道に振り回されず、自分自身で体験し、物事を判断する重要性を再認識した。今回、充実したスケジュールはもちろんのこと、素晴らしい宿泊施設や疲れてきた頃に日本の食べ物も出してくださる配慮、また、たとえば、BYD科学博物館といった重要企業の最先端技術を外国の学生たちにも惜しげなく見学させてくださった懐の深さなども実感した。日本の若者が中国でどれほど大切にされたのか。中国青少年の訪日団の場合も同様であるが、そこに込められた双方のメッセージをしっかりと噛みしめたい。

3つ目は、自国のこともよく知る大切さである。今回、古代から続く文化や歴史、芸術、先端技術まで総合的に触れ、自信に満ちた中国の国力を体感した。日本には日本の良さがある。日本人として自国の様々なことを学び直し、日本の素晴らしさをどう世界に伝えていくか、再度考えてみたくなった。

「日中両国の方々の心を繋ぐ」ことを使命とする私。「日中友好を引き継ぎ、一緒に未来を築いていってくださる学生さんたちに、人生の一つの原点、宝の思い出を」というのが、事務局長を引き受けた出発点だったが、私自身が素晴らしい経験やかけがえのない出会いに恵まれた。今、この地球上で私ほど幸せな人はいないだろう。このような機会をいただけたことに感謝の気持ちでいっぱいである。

「河南、中!」という旅の合言葉が、熱く胸の中に響いてくる。河南農業大学で作った美しい団扇をもう一度見つめる。一本一本の柔らかい絹糸も、時間をかけて巻いていくことで素晴らしい団扇になった。同じように、一人一人の糸のような交流の絆を大切にしながら、皆が深く長く繋がっていけば、日中の絆もより一層強くなると信ずる。「以心相交 共築和平(心を結び ともに平和へ)」。志を同じくする日中の大切な仲間たちと未来に向かって共に歩み、皆で大きな大きな「心の団扇」を創り上げていきたい。

作者:遠藤英湖(翻訳者、自由作家)

写真提供:河南省人民対外友好協会